こんにちは。COYOTE 3DCG STUDIO所属のアニメーター、松尾 です。

以前、ループアニメーションを作成するコツをセミナーにて説明しましたが、今回は「ループアニメーションを設ける理由」についてもちょっと説明してみたいと思います。

3Dアニメーターに限らず、インゲームアニメーション作成においてよくこういう構成が出てきます。

【In】【Loop】【Out】 もしくは、【スタート】【ループ】【エンド】

どういう理由で作られているか、ご存じかもしれませんが、

もしかしたら「指定で分けられているから」「仕様だから」という理由で、ちゃんと理解してない人がいるかもしれない?

…ということで、どういう基準で設けられているか、知っておくと役立つかもしれないと思い、簡単に説明したいと思います。

インゲームアニメーション作成の経験が無い人は、そもそも分割されている事を知らないかもしれませんね。

今回のこの記事で理解を深めていただけたら幸いです。

基本の考え方:「実装の都合を良くする」

基本的な考え方として

尺の変動に対応できるようにするため。

ゲーム実装において、調整の自由度を高めるため。 大きくこの2つが挙げられるかなと思います。

モーションの尺が変動する場面で都合よくするために Loop を設けておく場合が多いです。

プレイヤーの操作による変動

プレイヤーがキャラクターを直接操作できるゲームにおいては、プレイヤーの入力やあらゆる兼ね合いでモーションが変動します。

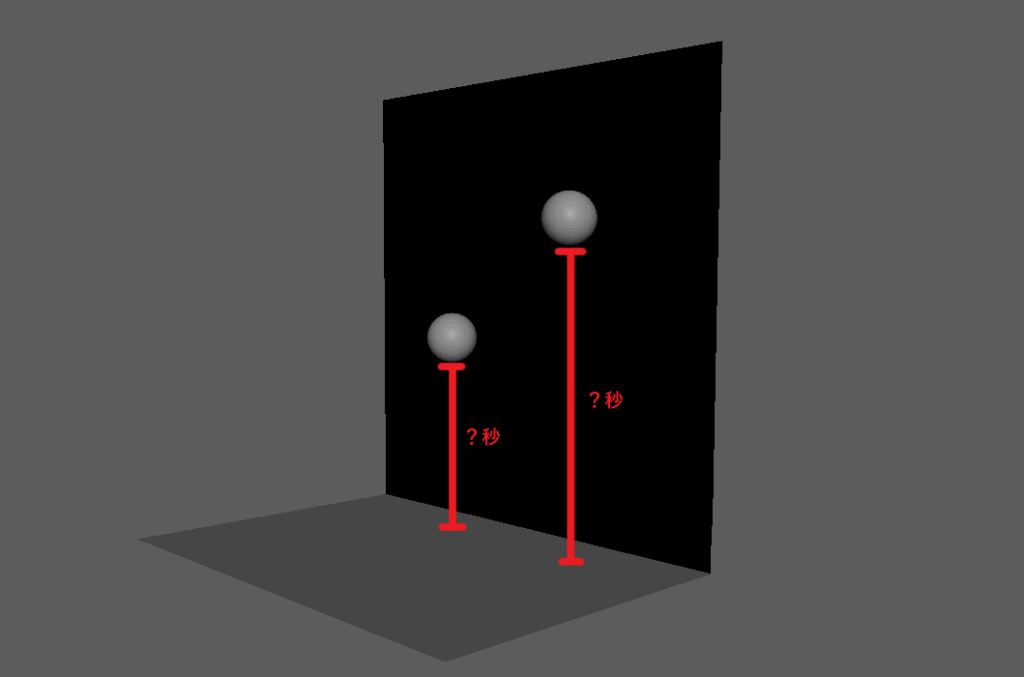

一番わかりやすい例を挙げると、 ジャンプ ですかね。

これは、キャラクターのアクション性や、地形によって変動する場合があります。

とくに落下モーションが分かりやすいですね。高い場所から落下した場合、地面に着地するまでの距離は高さや地形により変動します。

操作性による変動

ゲームのモーションは、見た目だけでなく、プレイ感や操作の気持ちよさ など大きく関わります。

そのため、実装段階ではアニメーション単体の完成度だけでなく、ゲーム全体のテンポや操作レスポンスとの兼ね合いが求められます。

こういうゲームの「手触り感」は、実際に実装してみてからわかる事が多く、maya上ではなかなか実感しにくいものです。

例えば、アクションゲームの場合

・攻撃後の硬直(後隙)が長くて、操作がモタつく

・敵の攻撃予兆や、攻撃後の硬直(後隙)が長くて、隙だらけになってしまう

他にも

セリフの尺(長さ)に合わせて可変できるようにしたい。

・・・などなど、上げたらきりがないのですが、いろんな場合があります

開発中は、ゲームのチューニング作業をプログラマーやプランナー、ディレクターが頻繁に行います。

何度も変更や調整が発生するのは当たり前の事ですね。

ループモーションを設けておくメリット

上記のように、いろいろな変動に対応できるようにするため、【スタート】【ループ】【エンド】という構成で作成する場合が多いです。

例えば、攻撃モーション内に攻撃の余韻(後隙)も入れておくとどうでしょう、

「余韻を短くしたい」「余韻を長くしたい」など、調整のたびにアニメーションから修正する手間が発生してしまいます。

ここを「攻撃」「余韻(Loop)」という風に分けておくと、ループ部分の再生時間の調整だけで済みます。

最終的には、細かい調整を行いますが、変更が頻繁に発生する実装段階では少なくともこの構成にしておくだけで

開発作業が非常にスムーズです。

ループを設けるべきかどうかの判断基準

これについては、様々だと思うのですが、私の判断基準の一つとしては、

プログラマーやプランナーが調整できたほうがよさそうだなーと思う箇所など

「このモーションはゲーム性・プレイ感、あるいはテンポ感に影響しそうだな」 というのをまず1つの基準として考えてます。

こういうモーションについては、一度、仕様を確認し、実装においてどういう構成にしたらプログラマーさんが作業しやすいか、

プランナーさんが調整しやすいかなどを相談、確認してから柔軟に対応できる構成を考え、作成するようにしています。

まとめ

モーションアセットを「IN」「LOOP」「OUT」で分けるのは、

アニメーターの手間を増やすためではなく、

実装側やプレイヤー入力に対応できる柔軟な構成にするための工夫です。

今回の記事で理解を深めていただけたら幸いです。