3Dアニメーションの制作の基礎!

~待機・歩きループモーションのコツと、スムーズな繋ぎ方~

始めに

今回のブログ記事では、「C&R Creative Studios」内の3DCG制作スタジオ「COYOTE 3DCG STUDIO」が開催したオンラインセミナーの内容を元に、3Dモーション制作における「ループモーション」の基本や、よくある失敗例とその修正方法や制作のコツをまとめました。

実際にセミナーで使用した動画や画像などを交えて記載します。

今回のセミナーについて

ゲームでよく使われる「ループモーション」は、実はアニメーション制作の中でも基礎かつ応用範囲の広い技術です。

今回は、その「ループモーション」の重要性と共によくある失敗例やその修正例、さらに作成のコツなどをお伝えします。

この記事を読むことで、以下のようなポイントを学べます。

- ループモーションを作る際にありがちなエラーと解決策

- スタート&エンドのカーブの“角度”を合わせる大切さ

- 他のモーションからループモーションへスムーズに繋ぐためのテクニック

実際のプロジェクトでも、待機から歩きへ、そして再び待機へ─とシームレスに移行できるモーションが求められることは多いです。

初心者や若手の方がつまずきやすいポイントを中心に、実践的なヒントをお伝えします。

「待機モーション」と「ループモーション」とは?

待機モーションとは?

キャラクターが操作されていない時に再生され続けるモーションの事で「アイドル」や「アイドリングモーション」と呼ばれる事もあります。

あらゆる動作の【起点】にもなるため、一番最初に作成されることが多いモーションです。

また、ゲーム内でも一番目にする事が多く、キャラクターのイメージにもなるとても重要なモーションになります。

しっかりと作成したいモーションです。

ループモーションとは?

待機モーションなどは、継続して再生されるため、モーションの末端フレームが、次の先頭フレームへ自然に繋がるように作る必要があります。

待機の他にも、「歩き」「走り」「攻撃の余韻」など、多くのモーションで活用します。

まずは、maya上でループモーションを確認できるように設定しましょう。

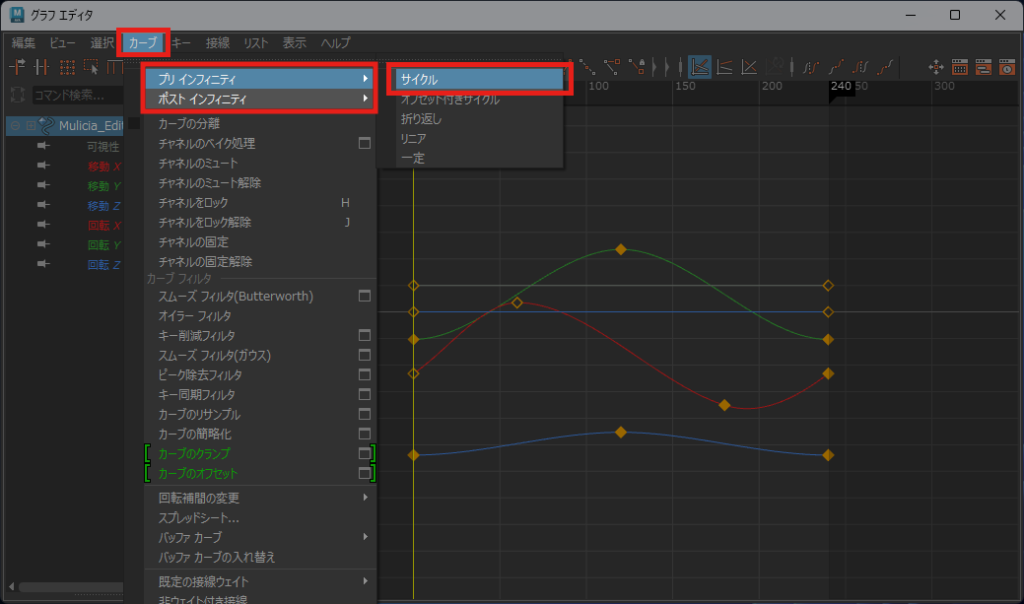

Mayaを使う場合、「プリ&ポストインフィニティ」でサイクル設定を行うことで、前後のフレームに同じ動きを繰り返させ、ループ状態を可視化できます。

- Mayaのメインメニュー「ウィンドウ」から「アニメーションエディタ」→「グラフエディタ」を選択します。

- 「グラフエディタ」の「カーブ」から「プリ/ポストインフィニティ」をそれぞれ「サイクル」に設定します。

- 「ビュー」の「インフィニティ」にチェックを入れます。

これでカーブのサイクルが確認できるようになります。

「待機」と「歩き」モーションの作成例

待機モーションの失敗例と修正例

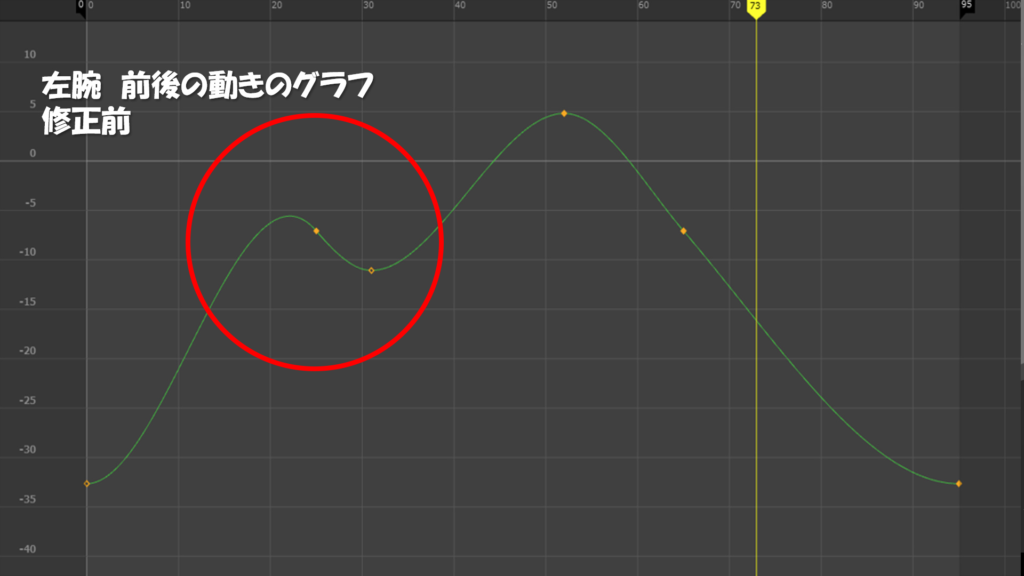

よくある失敗例と、その修正例を挙げて説明していきます。

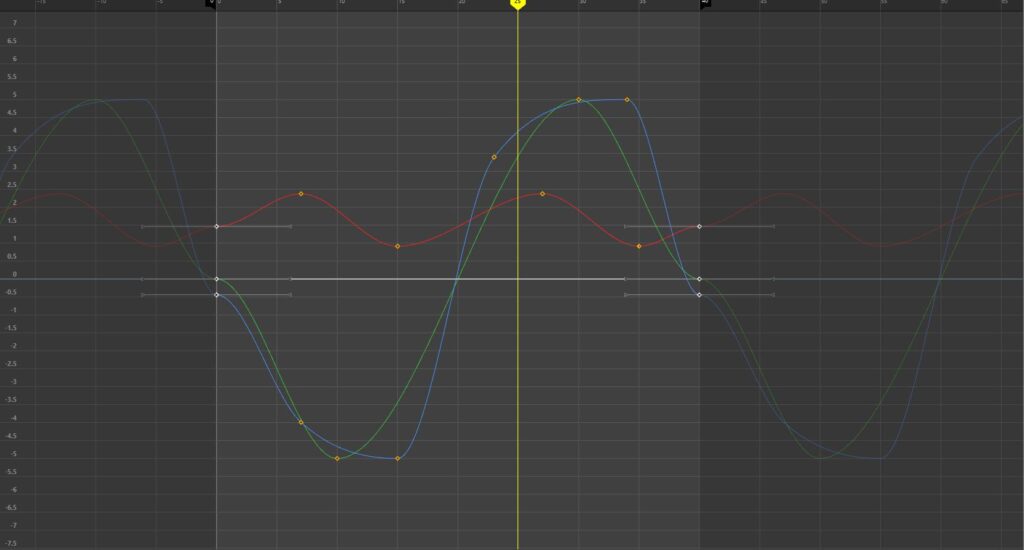

画像も参考にしてみてください。

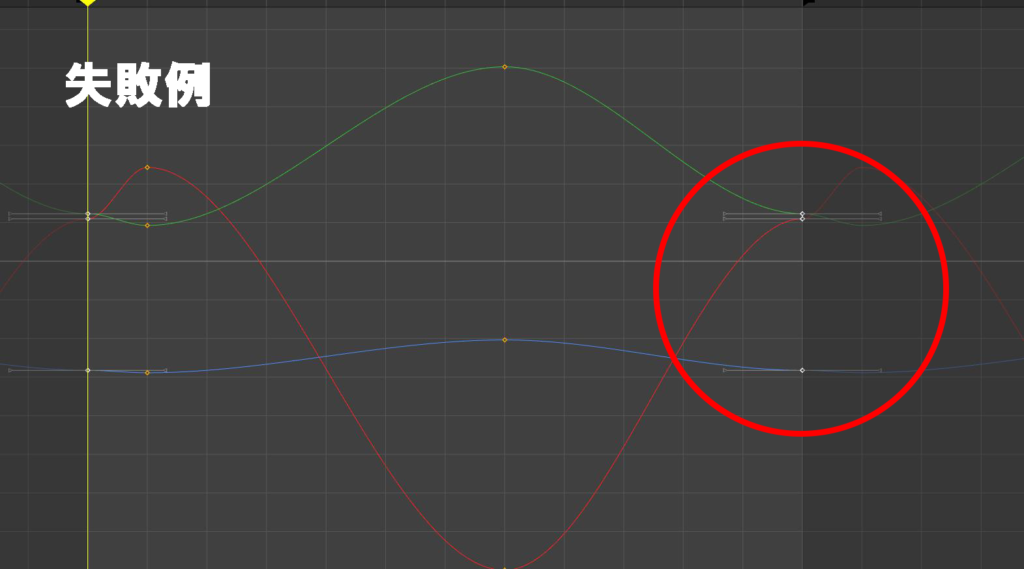

よくある失敗例

スタート/エンドのカーブがフラットになっている

終わりでいったん動きが止まってから再度動き出すため、リズムが不自然になっています。

一部のコントローラーだけループの調整を忘れる

体全体はスムーズでも、指や揺れものなど部分的に処理を忘れ、”引っ掛かり”が見られます。

スタートとエンドのポーズが微妙に合っていない

コピペ漏れや選択ミスで“ほんの少しだけ”角度・位置がズレる場合などもあります。

こちらは顕著に表現した例ですが、目視では分からない微細なズレがある場合もあります。

カーブでしっかり確認しましょう。

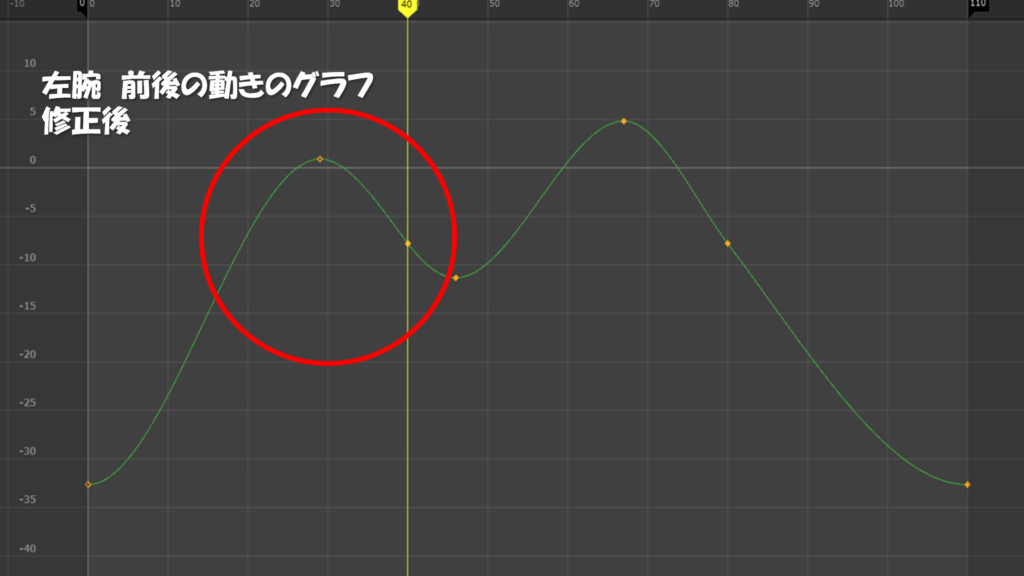

正しくループ処理した待機モーション

スタートフレームとエンドフレームの数値とカーブの角度が一致しているため、減速・加速による“引っ掛かり”がなく、ずっと滑らかに動き続けることができる。

腰など中心部のカーブはシンプルでも、胸や腕など複数軸が動く箇所は細心の注意が必要です。しっかり確認して丁寧に作成することを心がけましょう。

ポイント

●まずは、「スタート」と「エンド」フレームのキーポーズの一致が必須。

ここが違うと、そもそもモーションが繋げることができず、ループモーションになりません。

●接続するカーブの向きに注意する。

カーブがフラットになっていると、不自然な”引っ掛かり”の原因になります。

「スタート」と「エンド」の繋がりが滑らかになるよう調整を心がけましょう。

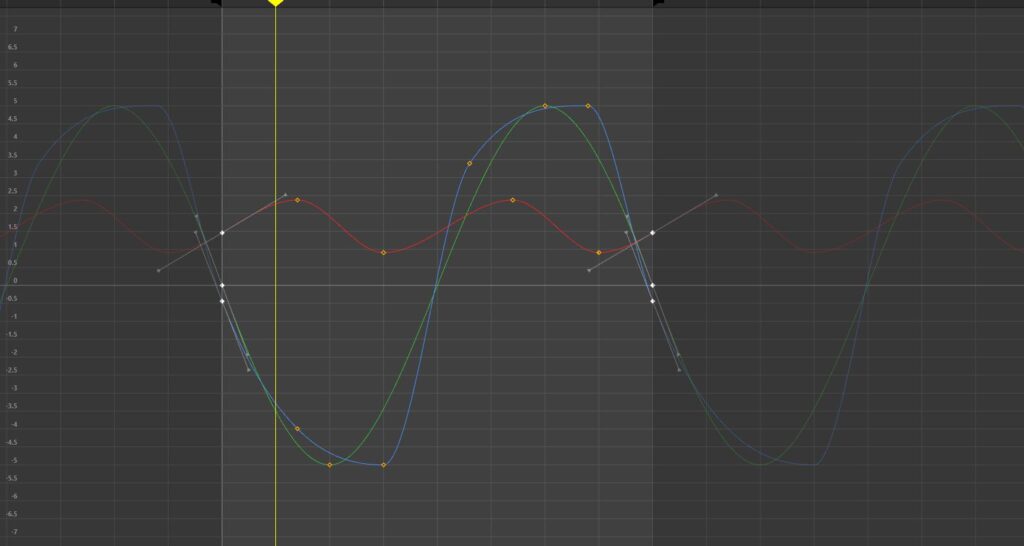

歩きモーション(ウォークサイクル)の失敗例と正解例

次に「歩き」モーションを例に失敗例と修正例を見てみましょう。

よくある失敗例

先述した、「待機」の失敗例と同様に、最後で一度動きが止まったり、急に動き出したりします。

また、カーブの終わり付近で減速してしまい、ループ接続がスムーズでなくなっています。

スムーズな歩きモーション

「待機」同様、カーブを調整することで、不自然な”引っ掛かり”や緩急が消え、自然にモーションをループさせることができます。

ループモーションは、「不自然さ」の払拭を心がけています。きれいにサイクルできると見栄えも良くなり、完成した時もうれしくなりますね。

他のモーションからループモーションへ「スムーズに繋ぐ」テクニック

待機からの歩き出しや、エモーションなど

例えば「待機 → 照れるループ → 待機」に戻るなど、1つのデータ内に複数のループが含まれるケースや

歩き出しのモーションのように、他のモーションからループへ繋げる場合などがあります。

武器やオブジェクトを持つキャラなどは、体や他パーツとのめり込み回避も重要ですので、こちらも注意すると良いでしょう。

よくある問題

腕や胴体がループに入る瞬間だけ不自然に動いてしまったり、セカンダリー(髪や服など)の揺れが急に止まったり急に動き出したりして繋がらない事があります。

修正テクニック:ループ箇所を「余分に」コピーして調整

調整前

「歩き」に移行する際、不自然な”引っ掛かり”があります。

また、アイテムの動きも「リニア感」があり、あまり自然に見えません。

修正後

- ループ部分(例:歩きや照れの繰り返し部分)をいったん複数回再生分コピーして、モーション尺を少し長めにします。

タイムスライダーの「白い部分」が新しく追加した余剰になります。 - 不自然に繋がっていた箇所(腕など)を徐々にループに馴染む形でキーフレームを修正します。

- 必要に応じてセカンダリーの揺れやオブジェクト位置も自然に移行するよう再調整しました。

「リニア感」も軽減でき、自然な動きにみえます。

メリット

スタートフレームとエンドフレームが急に繋がるのを防ぎ、なめらかに移行させることができます。

セカンダリーの動きも一段階ずつ大きくなるため、違和感のない揺れになります。

作業尺に余裕ができるため、めり込みの修正や調整も楽になり、モーションも自然な動きをつけることができます。

まとめ

ループモーションは、ゲームや映像でキャラクターを生き生きと動かすうえで欠かせない要素です。

シンプルに見えて実は奥が深く、スタートとエンドの繋がり方、カーブの角度、セカンダリーの挙動など、細部までこだわることで自然なモーションへと仕上がります。

ポイント

- 待機モーション:最も頻繁に表示されるため、丁寧にループを組む。

- 歩きモーション:一定速度で動き続けるよう、スタート/エンドのカーブ角度を合わせる。

- 繋ぎのテクニック:余分にループをコピーし、徐々に移行させることでセカンダリーや腕の不自然な動きを解消。

“繋ぎ”と“カーブの管理”の重要性

ループ部分そのものの調整だけでなく、そこへ自然に“入る”・“抜ける”表現こそが、ゲームアニメーションを美しくスムーズに見せるカギです!

皆さんのモーション制作に、ぜひ今回の内容を活かしてみてください!

COYOTE 3DCG STUDIO とは?

■COYOTE 3DCG STUDIO とは? 「COYOTE 3DCG STUDIO」は、クリーク・アンド・リバー社(C&R社)が運営する「C&R Creative Studio」内のゲーム専門3DCG制作集団です。 キャラモデル、背景モデル、3Dアニメーション、テクニカルアーティストによるツール開発などを得意としており、新規立ち上げにおけるコンサルティングから量産制作まで幅広く対応可能な体制を保有しています。 その中でもモーション専門のアーティストだけでも50~60名ほど在籍しており、ゲーム以外にもメタバースやエンタメコンテンツなど幅広い分野で3Dアニメーションを手掛けています。

セミナー登壇者紹介

齋藤主馬

モーションデザイナーとしてCGアニメーション会社に勤務した後、2023年4月に同社に入社。

その後コンシューマーを中心に幅広く経験。

現在はモーションデザイナーとして制作と組織運営に尽力中。

今野大樹

モーションデザイナーとしてゲーム会社に3年半勤務した後、2021年12月に同社に入社。

その後コンシューマー、スマホタイトルを幅広く経験。

現在はディレクターとしてメンバー育成と組織運営に尽力中。